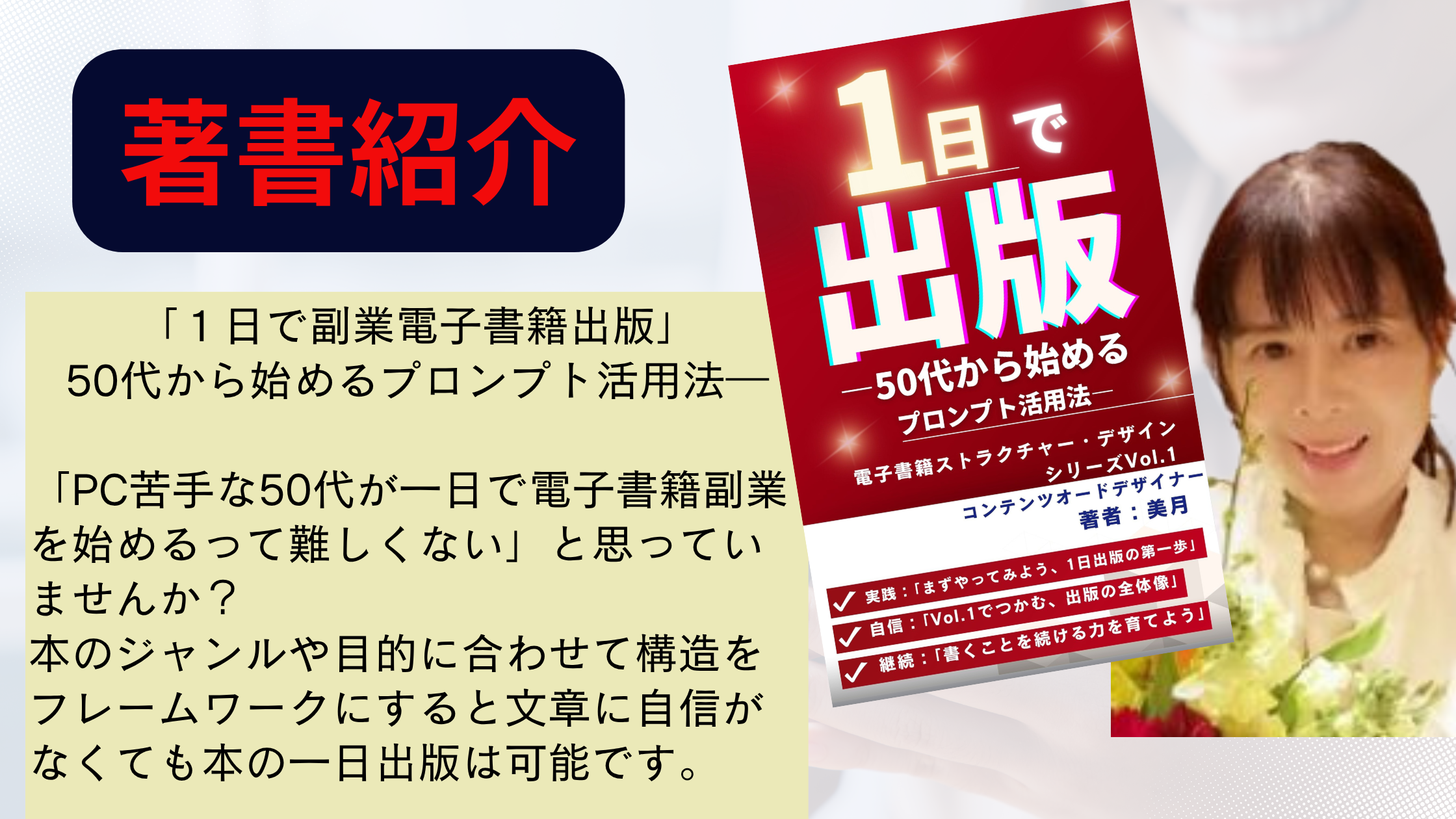

第1章:なぜ「1日出版」が可能になったのか

1. 「書くことの壁」を越える時代

本を書くのって難しそうだな・・

かつて本を書くというのは、

特別な人だけができることでした。

構成を考え、章を作り、

全体を整えるまでに何週間もかかる。

私も最初は、

電子書籍出版なんて遠い世界の話だと

思っていました。

ですが今、その常識は静かに変わっています。

ChatGPTの登場によって、

「思考」を整理するスピードが

圧倒的に速くなったのです。

たとえば「どんなテーマで書くか」

という最初の悩みも、

プロンプトの工夫で一瞬にして方向性が出ます。

考えをまとめる力が

文章づくりを支える柱だとしたら、

ChatGPTはその柱を整える大工のような存在です。

人が頭で迷う部分を、

AIが地図のように道筋を示してくれる。

「1日で出版」と聞くと、

にわかには信じがたいかもしれません。

けれど、思考の流れを自動化できれば、

それは現実の話になります。

2. プロンプト設計が変える構成の世界

プロンプトとは、

ChatGPTに投げかける“思考の設計図”です。

つまり、うまい質問をすれば、

その答えも明確に返ってくる。

たとえば「読者が求めるものを整理して、

5章構成にして」と伝えると、

AIは論理的な順序で章を並べます。

自分の考えを一気に「形」にする

設計サポートのようなものです。

この流れを覚えると、

構成づくりの時間が激減します。

以前なら、頭の中でぐるぐると

考えていた部分が、

プロンプトひとつで整理される。

もちろん、

完全にAI任せにするのではありません。

ChatGPTが提案する構成を見ながら、

自分の体験や考えを肉付けしていく。

すると、機械と人の思考が重なり、

より深みのある文章が生まれます。

「1日出版」とは、

速く書くことではなく、

考える時間を短縮し、

表現に集中できる状態をつくること。

それを可能にするのが

プロンプト設計なのです。

3. 思考の自動化で広がる未来

ChatGPTを使うと、

自分の思考パターンに気づく瞬間があります。

「自分はなぜこのテーマを選んだのか」

「なにを伝えたいのか」――。

AIに問いかけながら進めることで、

逆に自分を深く知る時間になるのです。

一見、機械的な作業のようでも、

プロンプトづくりは心の整理にも似ています。

言葉を整えるうちに、

過去の経験や思いが鮮やかによみがえる。

1冊の電子書籍が完成するまでに、

以前は何十時間も必要でした。

しかし今は、

ChatGPTが思考の流れを支え、

構成を自動化してくれます。

大切なのはスピードよりも、

「伝えたい内容を形にできる」喜びです。

誰もが自分の経験を

1冊の本として残せる時代。

それが、

“1日出版”という新しい可能性の意味なのです。

第2章:『電子書籍ストラクチャー・デザイン・シリーズ』とは?

1. 構成の型が生み出す安心感

「何を書けばいいかわからない」

そう感じる人は少なくありません。

以前の私もそうでした。

テーマが決まっても、

構成がまとまらずに手が止まる。

あるいは、テーマさえ

決めれない。

これは多くの初心者が

共通して抱える悩みです。

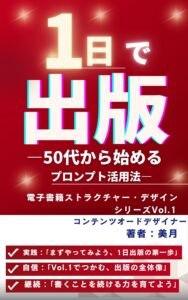

そんな中で誕生したのが、

『電子書籍ストラクチャー・デザイン・シリーズ』。

全5巻で“構成思考の型”を

ステップごとに学べる内容です。

📘Vol.1は「プロンプトで1日出版」。

思考の流れを即座に形にする方法を学びます。

📘Vol.2では「3章構成で伝わる本の作り方」。

読者の理解を助ける章立てを磨きます。

📘Vol.3では「5章構成でファンを生む文章設計」。

感情と共感を引き出す書き方を紹介。

📘Vol.4では「6章構成で体系化する電子書籍法」。

知識を整理し、再現性を高める方法を扱います。

📘Vol.5では「7章構成で講座化する構成デザイン」。

出版から教える側へと進化する最終段階です。

それぞれがつながり、

一つの成長ストーリーになります。

※タイトルは のちほど少し変更するかもしれません。

本を書くことは、

自分を整理する作業でもあります。

だからこそ、構成の型を知ることが、

安心して表現を続けるための鍵になるのです。

2. AIが支える「思考の可視化」

AIの登場で、

文章づくりはまるで別世界になりました。

プロンプトにテーマを入力すれば、

章構成が瞬時に提案される。

これはまさに「思考の可視化」です。

以前の私は、

1冊の電子書籍を書くのに

何か月もかけていました。

同じジャンルの本を何冊も調べ、

Wordに一文字ずつ打ち込んでいたのです。

構成を考えるだけで

半日が終わることもありました。

しかし今は、

ChatGPTに「目的」や「読者層」を伝えれば、

あっという間に全体像が浮かびます。

そこに自分の体験や意見を加えるだけで、

説得力のある原稿が整っていくのです。

AIは文章を“代わりに書く”道具ではなく、

“考えを整理する鏡”のような存在です。

※電子書書籍出版はこんな方に向いています。

書く時間が短くなると、

その分「伝えたい内容」に

集中できるようになります。

プロンプト設計を組み合わせて、

フレームワーク(ひな形)にすると

思考から出版までの流れが一気にスムーズに。

まるで心の中にあった

散らかったメモが一瞬で整うような感覚です。

3. 続けられる出版のかたちへ

このシリーズを作ろうと思ったのは、

読者に「親切な構成」を

届けたいという思いからでした。

書き手にとっての分かりやすさだけでなく、

読む人にとっての流れも

大切にしたかったのです。

ジャンルや目的によって、

最適な構成は異なります。

でも「型」(フレームワーク)を理解していれば、

どんなテーマでも応用できます。

それはまるで、

音楽家がスケールを覚えるようなもの。

型があることで自由が広がるのです。

AIを活用すれば、

誰でも出版が身近になります。

しかし「速く書けること」よりも大切なのは、

「伝わる本」を作ること。

このシリーズはそのための地図です。

フォーマット化されたプロンプトを使えば、

自分の考えを整理しながら、

体験を自然に盛り込めるようになります。

書くことが楽しくなり、

継続できる自信が生まれます。

AIと共に歩む出版の未来は、

きっと“人らしい言葉”が

さらに光る時代になるでしょう。

私はその一歩を、

このシリーズで形にしたいと思っています。

第3章:まずはVol.1から始めよう

1. 「1日出版」は想像よりずっと近い

※表紙はイメージになります。

「自分にも本なんて書けるのかな」

そう思った方にこそ、

このVol.1を読んでほしいと思います。

なぜなら、この1冊は

“出版のハードル”を一気に下げるからです。

ChatGPTを使えば、

テーマ選びから構成づくりまで、

まるで会話をするように進められます。

以前は、本を書くというのは、

膨大な時間と根気が必要でした。

でも今は、AIの力を借りることで、

考えるスピードも、

まとめる力も格段に上がっています。

Vol.1『プロンプトで1日出版』では、

思考の整理から構成作成までを、

「即構成」という形で体験できます。

つまり、書く前の段階で迷わない。

どんなテーマでも、

自分の経験を軸にすぐ形にできる。

それがこのシリーズの出発点なんです。

この1冊を通して、

ChatGPTを“相棒”として使う感覚が

きっとつかめると思います。

そして一度それを体験すると、

もう手放せなくなります。

2. Vol.1は「全体地図」を描く1冊

このシリーズは全5巻構成になっています。

Vol.1はその「地図」になる部分です。

ここでは基礎の“型”を学び、

自分のテーマを形にする準備をします。

実践的な内容は2巻以降です。

Vol.2は3章構成で、

“伝わる文章の流れ”を作る本。

Vol.3では5章構成で、

“ファンを生む文章設計”を学びます。

Vol.4では6章構成で、

知識を“体系化”してまとめる方法を紹介。

そしてVol.5では7章構成で、

電子書籍を“講座化”する構成デザインを扱います。

Vol.1で全体像をつかみ、

Vol.2以降で深めていく。

この順番で読むと、

出版スキルが自然に積み上がります。

AIの時代になり、

ただ書くだけではなく、

「伝え方の設計力」が求められています。

このシリーズはその設計力を、

無理なく鍛えるためのロードマップです。

まずはVol.1で、

全体を見渡す感覚を身につけましょう。

地図があると道に迷わない。

それが出版を続ける上で

いちばんの安心になります。

3. 書くことは「考える力」を育てる

出版はゴールではなく、

自分の思考を磨く“過程”です。

書くことで、

自分の考えが整理されていきます。

ChatGPTを使っても、

文章の本質は変わりません。

大切なのは「何を伝えたいか」です。

AIはその思考をサポートしてくれますが、

言葉に魂を込めるのは自分自身です。

Vol.1を通して、

「自分の中にこんな経験があったのか」

「この言葉が自分らしいのか」

そんな気づきがきっと生まれます。

書くたびに発見があり、

発信するたびに自信が育ちます。

出版は“自己理解の旅”でもあるのです。

そして、この1冊をきっかけに、

「次はもっと深いテーマで書いてみよう」

そう思えるようになります。

それがVol.2以降のステップにつながります。

ジャンルや目的に合わせて、

好きな巻を読み込みながら、

自分だけの構成を磨いていく。

それが“電子書籍を続ける力”です。

Vol.1はその第一歩として、

あなたの「書く人生」を

大きく動かすきっかけになるでしょう。

なお、今回の記事Vol.1は2025年10月29日ころ新刊発表予定です。